研究道具箱 カードと研究

研究概要

熱をとり除く

どんな技術?

半導体は、電気をよく通す「導体」と電気をほとんど通さない「絶縁体」との中間の性質を持ち、導電性(電気の通しやすさ)を制御できる材料です。スマートフォンやパソコンなどのなかで、信号の処理や記憶、通信などを行う電子部品に幅広く使われています。

非常に進歩が速い技術で、性能を高めるために、限られたスペースにぎっしりとデバイスが詰めこまれた結果、チップ内で発生する熱が動作を妨げ、誤作動を起こす危険性が高まっています。チップ内の発熱密度(発熱量を体積で割ったもの)は、すでに10年前にロケットの噴射口レベルに達したとさえ言われています。データセンター(サーバーやネットワーク機器を収容する施設)では、コンピュータからの熱を取り除くため、大規模な空調を膨大な電力で動かしています。

そこで、効率よく冷やし、ときにはデバイスの性能自体も上げるような「冷却デバイス」が求められており、エレクトロニクスの発展の鍵として期待されています。これまでの冷却デバイスでは、電圧を加えて電子を移動させるときに、電圧のマイナス側の電極部で冷却が起き、プラス電極側に熱を移動させる「ペルチェ素子」が利用されてきました。しかし、この方法では、電子がデバイス内を移動する途中で、電子が不純物などと衝突し、少しずつ熱を発生させるため、冷却効率に限界があります。

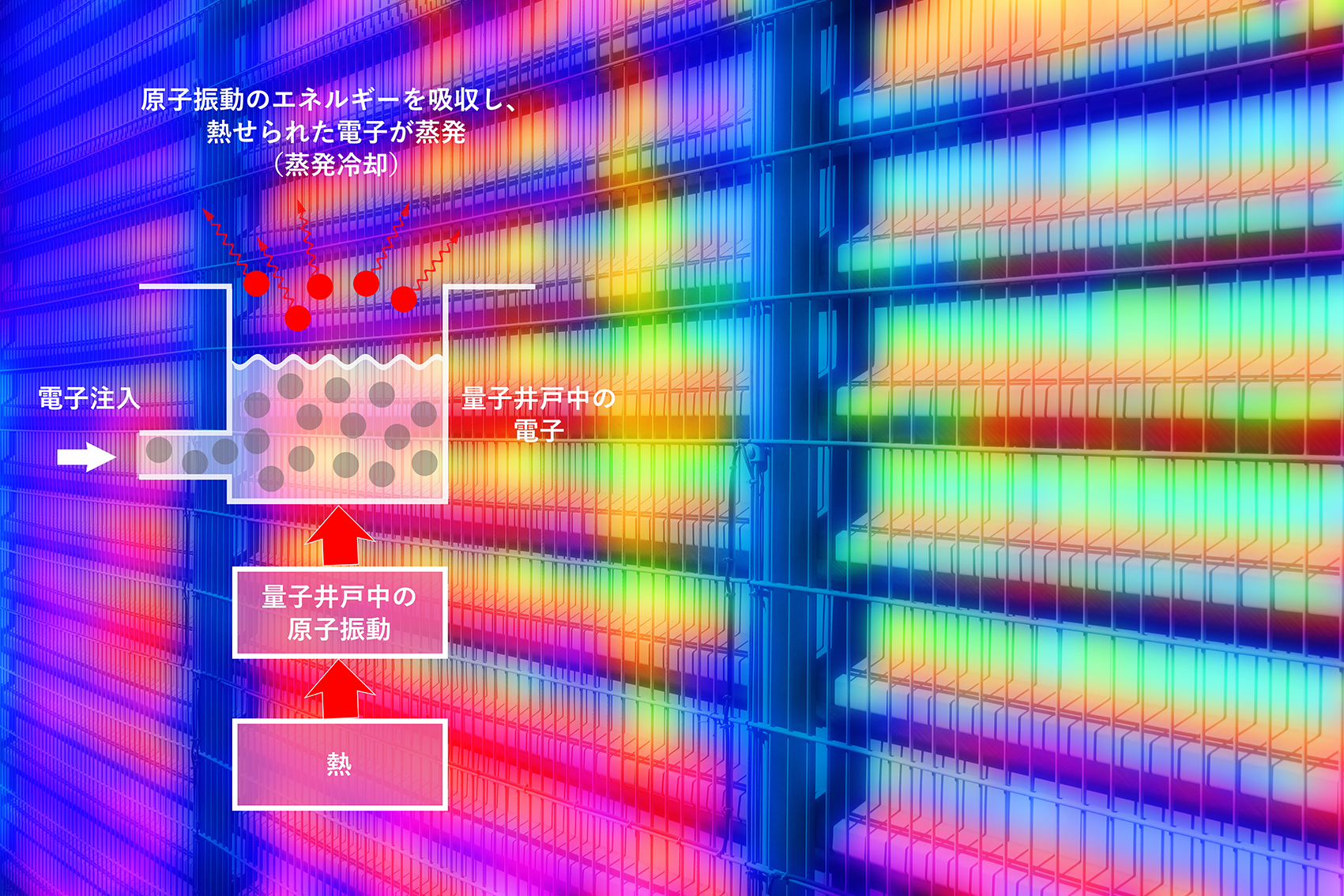

現在、異なる種類の半導体の接合構造を工夫して、「熱電子放出効果」という、熱い電子を取り除く効果を用いた、新しい仕組みの冷却デバイスを開発中です。お湯から蒸気が立ち上るときに、熱を奪って出ていくのと同じ原理です。ペルチェ素子の約10倍の冷却能力が期待されています。

将来はどうなる?

電流を流して冷却するデバイスは、温度差を与えて発電させるデバイスにもなりうるので、効率的な発電デバイスも同時に生まれるかもしれません。

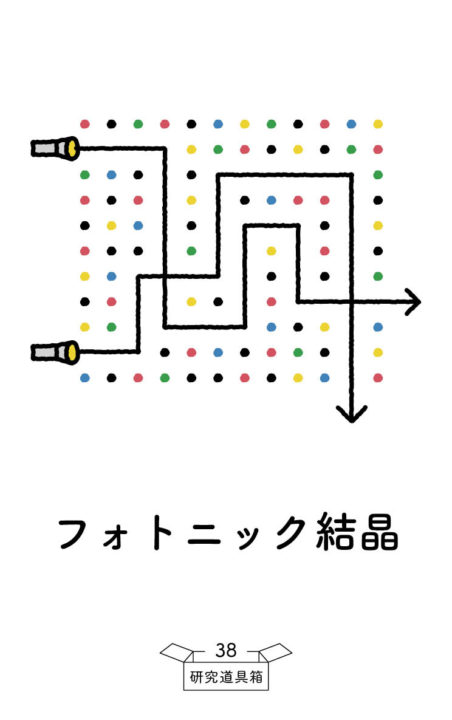

また、冷却デバイスで取り出した熱は、どこかに捨てる必要があります。「スカイラジエータ」を利用すれば地球の外に捨てることができるかもしれません。スカイラジエータは、大気にほとんど吸収されることのない「大気の窓(8〜13マイクロメートルの電磁波の波長帯)」の赤外線を利用して、熱を絶対温度3 K(マイナス270℃)の宇宙に放出する方法です。地球温暖化の解決の糸口になるかもしれません。